Микробиология XXI века

Лекция биолога Елизаветы Бонч-Осмоловской

Лекция биолога Елизаветы Бонч-Осмоловской

Мы публикуем текст лекции доктора биологических наук, заместителя директора Института микробиологии им. С.Н. Виноградского РАН, заведующей лабораторией гипертермофильных микробных сообществ в том же Институте Елизаветы Александровны Бонч-Осмоловской «Микробы или их сообщества: что является объектом микробиологии в XXI веке?», прочитанной 10 марта 2011 года в Политехническом музее в рамках проекта «Публичные лекции Полит.ру».

Текст лекции

Во-первых, хочу поблагодарить организаторов за то, что меня пригласили. Это очень почетно, кроме того, оказалось, что очень интересно посмотреть на свою область науки со стороны, каким-то свежим взглядом, и представить, как это воспримут люди, которые занимаются совсем другими вещами. Так что за это тоже спасибо. Для меня это было не только интересно, но даже, я думаю, и полезно. Во-вторых, хочу немедленно откреститься от того, что сказал Борис, потому что хотела я говорить о микробиологии сугубо сегодняшней и завтрашней, но настолько интересна ее история, что меня, наоборот, понесло в далекое прошлое. Но, однако, до сегодняшнего дня я тоже добралась.

Борис Долгин: У нас будет возможность продолжить в вопросах.

Елизавета Бонч-Осмоловская: Микробиологией я занимаюсь всю свою жизнь, рабочую, научную, то есть больше 30 лет. И на моей памяти произошло несколько таких крутых поворотов, переломов, которые в корне меняли представление людей, работающих в этой науке, о том, чем они занимаются и к чему они стремятся. По-моему, это все очень интересно, и об этом я и собираюсь вам рассказать. Содержание моего рассказа будет следующее.

Начать я хочу с определения общей микробиологии и того, чем она занимается, потому что, по моему опыту, у большинства людей, особенно у не биологов, представление о микробиологии несколько другое, и общая микробиология находится явно где-то на задворках в этом представлении. Хочу эту ситуацию исправить. Попутно хочу рассказать о микробной экологии и о том, чем она отличается от общей экологии, потому что она тоже совершенно особая, совершено другая наука. И потом, как я уже сказала, исторический экскурс будет по ХХ веку, так как все-таки в ХХ веке прошла моя основная научная жизнь, и я расскажу о тех удивительных событиях, которые свершились на моей памяти в ХХ веке. А самое интересное началось в последнее десятилетие, и в корне перевернуло всю микробиологическую науку; об этом говорится в следующем пункте - о филогенетической систематике. Ну и, наконец, о XXI веке, и о том, что делается сейчас, потому что уже прошло 10 лет от ХХI века, и мы довольно глубоко продвинулись по нему. Расскажу о том, куда двинулась микробиология и куда она двигается дальше. Это будет уже в конце. Хочу сразу извиниться перед теми из вас, кому все, что я рассказываю, покажется очень банальным и очевидным. Наверняка такие люди здесь есть, но я все-таки постаралась подготовить такой рассказ, который всем будет более или менее понятен.

(фото Н. Четвериковой)

Прежде всего, хочу начать с нескольких определений, чтобы было ясно, о чем мы говорим. Слово «микроорганизм» все знают. Кстати, мой сын, прочитав аннотацию к моей лекции, упрекнул меня в том, что слишком все сложно написано, и вместо «микроорганизма» надо говорить «микроб», чтобы не отпугнуть слушателей. Но мне кажется, что все-таки «микроорганизм» тоже более или менее понятно. «Микроб» - это просторечие, которое мы употребляем, когда хотим быстренько сказать «микроорганизм», это одно и то же, и ни то ни другое, в общем, научным термином не является. Имеются в виду очень маленькие существа, которых не видно невооруженным глазом и можно увидеть только под микроскопом. Сюда относятся отнюдь не только бактерии, и никак нельзя микроорганизмы или микробов приравнивать к бактериям. Микроорганизмы - это и микроскопические грибы, и микроскопические водоросли, и вирусы, то есть все вот эти мельчайшие и невидимые существа. Но я сразу хочу предупредить, что говорить-то я буду «микроб», но иметь в виду буду бактерий и архей, о которых тоже скажу позже. Это организмы, которые в нашей микробиологической науке называются словом «прокариоты», то есть безъядерные организмы, в отличие от микроскопических грибов и водорослей, у которых есть ядра (они эукариоты). Но я буду прокариот называть для простоты «микробами». Мы обычно всегда говорим друг другу: «Ну, как там наш микробчик? Что у нас там с нашими микробчиками?» И, конечно, имеем в виду бактерий и архей, с которыми работаем, и так я и здесь собираюсь говорить. Грибы и микроскопические водоросли тоже, безусловно, абсолютно достойны того, чтобы о них рассказать, но, во-первых, я не специалист, и, во-вторых, вы потом увидите, что мой рассказ пойдет несколько в другую сторону.

Начать я хочу с Левенгука, хотя это не означает, что я буду так последовательно двигаться по всем векам, начиная с XVII. Но не начать с него невозможно, потому что вообще вся история микробиологии - это история совершенствования методов. Как изучать невидимые объекты? Левенгук был первым, кто увидел их.

Готовясь к этой лекции, я узнала, что таких линз, которые сделал Левенгук, потом никто не смог сделать. Они были маленькие, крошечные и совершенно особенные. Только в 1970-м г. в Новосибирске удалось российским, советским тогда ученым, сделать аналогичные линзы, но не вытачиванием, а плавлением какого-то стекловолокна. А Левенгук их вытачивал. И он решил посмотреть, почему хрен такой едкий и, посмотрев на растертый хрен в свой микроскоп, увидел - не знаю уж, в хрене или где-то еще, - огромный живой мир. И с этого началась микробиология.

Это наш институт - Институт Микробиологии им. Сергея Николаевича Виноградского Российской Академии Наук. Находится на улице Вавилова, весьма скромное здание. Но вот именно там мы занимаемся общей микробиологией. Есть еще институт в Пущино, в котором традиционно в большей степени занимаются промышленной, прикладной микробиологией. Есть институт в Саратове, где тоже занимаются общей микробиологией. Но все-таки в первую очередь ей занимаются именно в нашем институте, а также во многих университетах, включая московский - кафедры микробиологии есть везде.

Говоря об общей микробиологии, я в первую очередь хотела как-то дистанцироваться от микробиологии в понимании общества, потому что для людей микробиология - это в первую очередь медицинская микробиология, которая занимается болезнетворными микробами.

Борис Долгин: И слово это помнят, конечно, из «Открытой книги» Вениамина Каверина.

Елизавета Бонч-Осмоловская: Да, и есть еще другая замечательная книга - «Охотники за микробами» Поля де Крюи, которая тоже посвящена медицинской микробиологии. Безусловно, победа над инфекциями, которые вызывают микроорганизмы, - это главная победа человечества за всю его историю. Тут двух мнений быть не может, и медицинская микробиология - это замечательная наука, но традиционно она от общей микробиологии отделена. У нас разные институты, разные журналы, разные конференции. Может быть, так сложилось, потому что в этих разделах науки совершено разные требования к безопасности. Есть еще микробиология, о которой нам телевизор постоянно сообщает, показывая нам микробов, которые живут в нашем кишечнике, попадая туда из йогурта, и с этим общая микробиология тоже не имеет дела, это пищевая микробиология.

Общая микробиология занимается общими свойствами всех микроорганизмов: строением микробной клетки, метаболизмом, то есть тем, что свойственно всем микробам, независимо от того, патогенные они или не патогенные, молочнокислые, или какие-то еще. Метаболизм - это процессы получения энергии и построения клеточного вещества. И, наконец, очень важная вещь, фактически, это микробная экология и есть - взаимодействие микроорганизмов друг с другом и с внешней средой. Наконец, систематика микроорганизмов - это тоже предмет общей микробиологии. Это то, что, наверное, со стороны кажется ужасно скучным. На самом деле - это безумно увлекательно и очень интересно, и я об этом позже расскажу. Систематика - обязательная часть общей микробиологии, потому что сама микробиология относится к классической, так называемой организменной биологии, потому что ее объект - это организм, некое живое существо, автономное, которое живет само по себе и каким-то образом взаимодействует с внешним миром и с другими существами. Но в силу их малых размеров, очень маленьких, конечно, требуются совершенно другие подходы, которые делают микробиологию совершенно особенной наукой.

Я не буду ничего говорить о строении микробной клетки, потому что она очень проста. Кстати, я забыла упомянуть, что микробы не просто малы. Если попытаетесь увидеть микробов в микроскоп, в который обычно считают эритроциты при анализе крови - вы ничего не увидите, потому что микробные клетки гораздо меньше. Нужно специальное устройство, так называемый «фазовый контраст» для того, чтобы можно было хорошо рассмотреть микробные клетки. Они от 10 до 100 раз меньше клеток высших организмов. И они очень просто устроены. У них, как я вам уже сказала, нет ядра, нет никаких внутриклеточных органелл. Это простейшая клетка, но при этом микробы живы и здоровы, и особенности, которые кладутся в основу систематики, - другие. Систематика микроорганизмов, конечно, в первую очередь учитывает форму клетки: палочки или кокки (то есть шарики), или цепочки, или что-то еще. Но буквально этим все и исчерпывается. А великое разнообразие микробов состоит в огромном разнообразии внутриклеточных процессов, за счет которых они живут.

И в этом смысле микробы между собой отличаются гораздо больше, чем какие-то позвоночные животные, например, слон и мышь, которые нам кажутся такими разными, а на самом деле по организации внутриклеточной механики гораздо ближе между собой, чем одинаковые на вид микроорганизмы. И вот описание микробов требует в первую очередь изучения их метаболизма. Растения получают энергию за счет оксигенного фотосинтеза, то есть фотосинтеза, при котором образуется кислород. Животные используют органическое вещество растений или других животных, и за счет аэробного дыхания окисляют это органическое вещество, получают энергию для жизни. А посмотрите, что делается у микробов. Во-первых, у них есть, конечно, все то же самое: и окисление органических веществ за счет аэробного дыхания, и оксигенный фотосинтез. Но у них есть и аноксигенный фотосинтез, когда вместо кислорода образуется сера. Помимо аэробного дыхания, есть анаэробное окисление органических веществ, то есть брожение. Есть хемосинтез, о котором я буду дальше говорить - это использование энергии неорганических соединений - совершенно поразительное свойство. Кроме того, они могут окислять различные органические и неорганические субстраты в процессе анаэробного дыхания - с использованием различных неорганических окислителей (не кислорода). То есть микроорганизмы просто для того, чтобы жить и извлекать энергию, осуществляют великое разнообразие процессов, которые в неживой природе не идут. Или идут очень медленно.

Здесь вы видите портрет великого, замечательного русского ученого Сергея Николаевича Виноградского, в честь которого назван наш институт. Это и есть тот человек, который открыл колоссальный мир разнообразных энергетических процессов, за счет которых живут микроорганизмы, открыл хемосинтез. Это произошло довольно рано: вы видите, что он родился в 1853 году, а в 1887 как раз и произошло открытие хемосинтеза. Он обнаружил, что есть микроорганизмы, которые живут за счет окисления сероводорода кислородом воздуха. Кроме этого он фактически заложил основы микробной экологии и биогеохимии, занимался почвенной микробиологией, азотфиксацией, в общем, сделал очень много, причем довольно рано. Потом науку бросил, и лет 10 занимался сельским хозяйством, где-то на юге России пытался создать идеальное сельское хозяйство. Потом после революции он эмигрировал, и, так как у него другой профессии не было, работал в Институте Пастера в Париже. Виноградский прожил, как вы видите, очень долгую жизнь и в Институте Пастера еще тоже много всего сделал. Но, конечно, хемосинтез считается его величайшим открытием, и в 1987 году в Гёттингене, в Германии, был большой симпозиум, посвященный столетию открытия хемосинтеза Виноградским. К этому времени уже было открыто, в дополнение к открытым Виноградским, много других уникальных энергетических процессов, осуществляемых микроорганизмами.

Здесь я сделала вот такую схемку: с левой стороны неорганические источники энергии, их очень много. А с правой стороны - окислители. Вы понимаете, что для любого процесса жизнедеятельности нужен восстановитель - источник энергии и нужен окислитель, между которыми электроны бегут, и энергия запасается уже для жизнедеятельности этого организма. Вот эти все разноцветные стрелочки - это все процессы, которые найдены у микробов. А то, что пунктиром, - это то, что пока еще в лабораторных условиях не получено, и найдено только в природе. Это такие задачки на будущее. Вы видите, что водород - это универсальный донор, который используется с большим количеством самых разных окислителей. А кислород, наоборот, универсальный окислитель, который окисляет все, что только можно. Но есть и другие пары. И моя лаборатория тоже приложила руку к поиску новых процессов, я потом об этом тоже немножко скажу. Вот здесь сбоку я написала еще другие микробные процессы - чтобы показать необыкновенное разнообразие микробов, разнообразие химических процессов, которые они совершают: либо для получения энергии, либо для построения своих клеток - вот, например, фиксация азота, тоже исключительное свойство прокариот, благодаря которому они могут усваивать азот из воздуха. Или разложение целлюлозы, например - тоже чисто микробный процесс, хотя тут главенствующую роль, конечно, играют не прокариоты, а микроскпоические грибы. Целлюлоза - это основной полимер, создаваемый растениями, - ежегодно образуется огромное количество тонн целлюлозы. И этот углерод возвращается в круговорот только благодаря микробам, которые могут разрушать целлюлозу как в аэробных условиях (уже упомянутые мною грибы, а также бактерии), так и в анаэробных (то есть бескислородных - только бактерии). Разложение углеводородов - это тоже микробный процесс. Я тут выбрала просто несколько самых ярких примеров, а их еще очень много. Например, разложение ксенобиотиков - искусственных химических соединений, созданных человеком. Это, конечно, тоже очень важный процесс - ведь если бы ксенобиотики не разлагались, они накапливались бы в природе. Тем не менее, микробы могут их разлагать. То есть микроорганизмы не только поддерживают себя, совершая эти химические процессы в виде своих основных реакций жизнедеятельности, но и являются двигателями глобальных циклов элементов на земле - восстанавливают окисленные соединения, окисляют восстановленные, и все это крутится.

Переходим к микробной экологии.

Вот это классическая трофическая цепь, всем известная по экологии высших организмов, где есть продуценты органического вещества, есть те, кто их потребляет, затем растительноядные животные, потом консументы второго порядка - хищники, кажется, есть еще хищники, которые едят хищников. Во всяком случае, в водной среде может быть и гораздо больше ступенек. Но у микробов все совершено по-другому.

То есть отчасти они участвуют и в этих пищевых цепях, потому что являются пищей простейших, а их самих едят более крупные беспозвоночные, а тех - рыбы, затем рыб едят хищные рыбы и так далее, и так далее. То же самое и в почве. Но кроме того микробы разлагают отмершие растительные и животные организмы, а также клетки других микробов, а том числе продуцентов - хемо- и фотосинтетиков. Но дальше происходит нечто совсем другое. Микробная трофическая цепь основана не на поедании одного организма другим, а на использовании одним микроорганизмом продукта другого. Какой-то субстрат разлагается, образуется продукт, который является субстратом для следующей группы микробов. Потом продукты этих микробов являются субстратом для следующей группы микробов, и так далее.

И это и есть микробная трофическая цепь, а все эти микробы вместе называются микробным сообществом. То есть, микробное сообщество - это группа микроорганизмов, связанная в первую очередь пищевыми взаимоотношениями, но пищевыми именно в терминах микробной экологии.

Особенно сложные трофические цепи существуют в анаэробных условиях. В аэробных условиях основная часть органического вещества окисляется сразу до углекислоты и воды. В анаэробных же - бескислородных - условиях, во-первых, сначала происходит гидролиз биополимеров (в моем примере полисахариды, но это могли бы быть и белки, и жиры и все что угодно), причем гидролитики обеспечивают мономерами - сахарами - не только себя, но еще большое количество всяких приспешников. Потом происходит брожение этих сахаров, образуются кислоты, спирты и газы: водород и углекислота. Из водорода и углекислоты образуется метан. Кислоты и спирты разлагаются также до водорода и углекислоты, из которых тоже образуется метан. Вот этот этап, пожалуйста, запомните, я потом к нему вернусь, потому что он очень важный. Такое сложное микробное сообщество действует идеально слаженно. Получают преимущество не только те, кто в конце пищевой цепочки, но и те, кто в начале, тоже пользуются тем, что присутствует много других микроорганизмов, потому что у них происходит обмен всевозможными витаминами и прочим - то, что у нас условно называется «факторами роста». Не все микроорганизмы могут синтезировать себе для жизни все, что им нужно, поэтому в сообществах происходит обмен. Но существует еще и некая термодинамическая зависимость, о которой я скажу позже.

До того, как полностью перейти к сообществам, вернусь немножко назад, чтобы рассказать еще об одном великом микробиологе, который, конечно же, был медицинским микробиологом, - это Кох, который исследовал возбудителя туберкулеза, названного «палочкой Коха». Но кроме этого он еще сделал такое великое открытие, которое обусловило развитие микробиологии на очень долгое время, фактически, на целый век. Он придумал, как получить чистую культуру. «Чистая культура» - это очень важное микробиологическое понятие: это популяция совершено одинаковых клеток, которые можно исследовать как один организм. Ведь как иначе исследовать процессы, которые в происходят в микроорганизме, если это клетка величиной в микрон, то есть 0,001 мм. Как можно его исследовать? Никак, тем более микробы в природе, как я только что сказала, присутствуют в виде такой вот дикой смеси. Как их можно исследовать? Теперь уже можно, но тогда Кохом была придумана такая замечательная вещь, как твердая среда. Вообще «среда» - это то, на чем искусственно размножаются микробы, выращиваются в лабораторных условиях. То, что мы получаем в лаборатории, мы называем словом «культура»; как существуют культурные растения, так бывают и культурные микробы. На всех языках «культура» так и будет «culture». На одной из больших конференций по микробной экологии даже была такая сессия, которая называлась «domestication of microorganisms», то есть «одомашнивание микробов». Если нам удалось микроба воспроизводить в лабораторных условиях, создать ему такую среду, чтобы клетки делились, а среда - это все необходимые минералы, субстраты и прочее, то он у нас живет в лаборатории в виде такой культуры, и мы его можем пересевать, то есть наливать немного из пробирки, где уже много клеток, в новую, где их нет, и клетки будут делиться. Но если вы просто какой-то почвой эту среду засеете, и кстати, все это знают по своему холодильнику - попробуй забудь там какой-нибудь компот - вот у вас уже и культура. Да даже и без холодильника еще лучше, еще быстрее, - так вот, клетки там все будут разные. Что придумал Кох? Он придумал в эту среду добавлять желирующий агент - желатин или агар. Теперь все, конечно, в основном пользуются агаром. Почему? Потому что агар очень трудно разлагается микроорганизмами, и микробы будет расти не на нем, а на том, что вы туда добавите. И таким образом вы будете знать, что ваш микроб ест. И вот на слайде чашка Петри - стеклянное блюдечко с крышечкой. Эта крышка так плотно лежит, что внутри все стерильно, воздух с посторонними микробами туда не попадает. На агаре появляются «колонии» - это точечки. По поверхности агара растерли каплю жидкой культуры, то есть среды, в которой были клетки микробов. Так подсчитали концентрацию, чтобы попало такое количество клеток, чтобы они оказались на достаточно большом расстоянии друг от друга. Эти клетки, которые попали на поверхность агара в чашке и начали размножаться. Образовали видимые глазом колонии. Каждая колония вырастала из одной клетки, и все составляющие ее клетки абсолютно одинаковые. Если после этого вы колонию возьмете прожженной на горелке металлической проволочкой (чтобы не было других микробов) и перенесете ее либо на другую чашку, либо в бутылочку или пробирку, то там вырастут абсолютно одинаковые клетки и все, вы с ними можете работать. Это называется «чистая культура». «Чистая культура» - это знамя, флаг микробиологии ХХ века, это то, к чему стремились все микробиологи, да и до сих пор не снята с повестки дня тема чистой культуры. Это то, что нужно, чтобы описать новый организм, чтобы исследовать его любые свойства. Чистая культура совершено необходима. Вот этим мы обязаны Коху.

Именно методом получения колоний на чашках Петри и были выделены в чистую культуры и описаны разнообразнейшие аэробные микробы - водородные бактерии, метан-окисляющие, СО-окисляющие, всевозможные хемосинтетики, осуществляющие разнообразнейшие процессы. А потом в 1970-е годы, уже на моей памяти, когда я была в аспирантуре, был великий бум анаэробов. С ними, конечно, очень сложно возиться и сложно работать. В принципе и в первую половину ХХ века ими занимались, например, разными бродильщиками, наливали сверху слой масла, чтобы не допустить кислород. Но очень многие анаэробы настолько чувствительны к кислороду, что они никогда не вырастут, если есть хоть какие-то окислители в среде.

И вот американский микробиолог Хангейт придумал технику, с которой мы до сих пор работаем, до сих пор так называемые пробирки Хангейта закупаем в Америке. Это пробирка с пластмассовым винтовым колпачком, в котором дырочка, и с пробкой из бутиловой резины, которая протыкается шприцом. И уже шприцом мы переносим из среду из пробирки в пробирку, а если добавить агар и закрутить эту пробирку в таком специальном станочке, то агар растечется по стенкам и застынет, и из отдельных клеток вырастут колонии. А пробирка может быть внутри заполнена любым газом. И таким образом можно получить микробов, которые, например, используют водород в анаэробных условиях и образуют метан или что-то другое. А вот это уже более позднее изобретение - это анаэробный бокс, камера. Вот шлюз, через который туда заносятся колбы и прочее, с чем будут работать. И с помощью перчаток в этом боксе работают. То есть, видите, интерес к каким-то новым областям диктовал новую техническую идею, и тут же эта область получала толчок, рывок. В 1970-1980 гг. было открыто множество новых микробов, масса новых анаэробных процессов, тоже был такой великий бум.

На схеме показано, какие есть разнообразные химические процессы: восстановление железа водородом, восстановление сульфата водородом и серой и так далее. Есть даже такие экзотические, как, например, окисление СО нитратом или железом. Чтоб вам было немножко понятнее, скажу, что есть узкоспециализированные группы, которые только один какой-то процесс осуществляют, в частности метаногены - восстановление углекислоты водородом - это очень важный для планеты процесс, и очень специализированная группа микроорганизмов его осуществляет. Он довольно сложный, он требует многих ферментов, многих генов, поэтому уровень специализации очень высокий. А некоторые процессы, например, - восстановление элементной серы, разбросаны по миру микробов и встречаются у многих.

С помощью этого слайда я хочу вам показать, как выглядит описание микроба. Выглядит скучновато, но на самом деле описание новых микробов - дело исключительно азартное, с очень большим адреналином, страсти там кипят нешуточные. Потому что как доказать, что микроб, которого ты получил, - новый? Во-первых, нужно описать так называемые фенотипические, то есть внешние признаки и сравнить с уже известными. Во-вторых, нужно сравнить его генетические характеристики с другими микробами, которые уже известны. И не только известны, а то, что в микробиологии называется «валидно описаны», - опубликованы в одном-единственном журнале «The International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology» - «Международный Журнал Систематической и Эволюционной Микробиологии». Если удалось доказать, что микроб отличается от известных, то его описание тоже публикуют в этом журнале, и следующие исследователи уже должны будут с ним сравнивать своих микробов. Систематика микробов - это виды, роды, семейства, порядки, классы и главное - это филы. Вот к филам мы скоро и подойдем. А здесь, на слайде - просто кусочек нашей статьи, где описано, как выглядит клетка, какая температура роста и какой рН (кислотность среды), какие субстраты - водород и формиат, восстанавливает серу и так далее.

А теперь я снова возвращаюсь к схеме разложения органического вещества и хочу рассказать об одном важном этапе - превращении кислот и спиртов в водород и углекислоту. Дело в том, что эти реакции термодинамически невозможны. Энергия, которая здесь образуется, недостаточна, и они не могут быть реакциями жизнедеятельности. Но термодинамика меняется, если водород, который образуется в этих реакциях, немедленно потребляется, и тогда эти реакции становятся возможными. То есть получается, что в чистой культуре мы не можем получить микробов, которые, допустим, растут на этаноле, образуя водород и углекислоту. Но в природе это происходит постоянно, потому что водород - роскошный субстрат, который немедленно используется, что делает возможным разложение спиртов и кислот, и, как следствие, полное разложение органического вещества. Другое следствие - то, что такое сообщество связанно сложнейшими и тончайшими отношениями, и те, кто в конце, тянут за собой тех, кто во главе. Это явление называется «межвидовой перенос водорода», и оно было открыто тоже на моей памяти в конце 1970-х годов. Это, конечно, было совершенно замечательное открытие, потому что оно нам было таким первым звоночком: уж не радуйтесь вы так своим чистым культурам! Совершенно не обязательно микробы так себя ведут в природе, как они ведут себя у вас в пробирке.

(фото Н. Четвериковой)

Теперь последнее отступление назад. Это моя область, и я не могла вам о ней не рассказать: это экстремофильные микробы. В общем, получается, что логика моего рассказа чисто хронологическая: я двигаюсь по последней четверти ХХ века, и за это время в микробиологии было несколько крупных прорывов: анаэробы, межвидовой перенос водорода, экстремофилы. До поры до времени всех интересовали только те микробы, которые живут так же, как и мы, при той же температуре, при том же рН. Может быть, это шло от медицинской микробиологии, может, просто другое не приходило в голову. И вдруг где-то в конце 70-х и в 80-е годы стали открывать микробов, которые растут в условиях, которые для высших существ совершенно непригодны. Это еще одна удивительная особенность мира прокариот - их физико-химические границы жизни гораздо шире, чем для остальных живых организмов. Посмотрите, вот они все называются «…филы», а экстремофилы - потому что они любят экстрим, экстремальные условия. На самом деле это антропоцентричный термин, потому что это для нас экстремальные условия, а для них самые что ни на есть нормальные. Есть термофилы, которые растут при высокой температуре, и 122ºС - это на сегодняшний день рекорд. Есть ацидофилы, которые растут при низком рН, то есть при высокой кислотности среды, и здесь нижний рекорд - это 0. Психрофилы («любящие холод») - это очень размытая группа, и вообще к экстремофилам их, строго говоря, нельзя относить, потому что мировой океан имеет в основном холодную температуру, где-то +4ºС. И он населен микробами, так что их там, может быть, еще побольше, чем нас с вами. Психрофилы и по таксономическому составу, и по свойствам гораздо более размыты, чем все остальные группы. Алкалофилы - это те, кто любит щелочные условия, и галофилы - это те, кто живут при повышенной солености, даже в насыщенном растворе соли - до 30%.

И вот фотография двух замечательных человек - Вольфрам Циллиг и Карл Штеттер, я и того, и другого знала, и у Штеттера даже работала в Германии, в Регенсбурге. Они открыли гипертермофилов. Открыли совершенно случайно, но потом очень много сделали и написали очень яркую страницу в микробиологии ХХ века. Моя лаборатория занимается термофильными микроорганизмами уже 15 лет. Мы выделяем новых термофильных микробов из горячих источников Камчатки, Байкала, мелководных гидротерм Тихого океана, а также глубоководных гидротерм.

Здесь - природные места обитания гипертермофилов - наземные и подводные гидротермы. Глубоководные гидротермы - еще одно великое открытие конца ХХ века, но конечно, не только микробиологии. Это общебиологическое открытие. Был открыт мир хемосинтеза. Через сто лет после открытия хемосинтеза Виноградским, на большой глубине в океане были открыты целые биоценозы, новые биосферы, где микроорганизмы используют сероводород, идущий из подводных вулканов, из подводных гидротерм. Далее целые большие сообщества беспозвоночных существуют, потребляя биомассу этих микроорганизмов.

А вот еще одно место обитание термофилов - подземная биосфера. На слайде - экскурсия ученых разных специальностей в золотодобывающие шахты в Южной Африке. Термофилы живут под землей, на глубине порядка 2-3 тыс. метров, где тепло поступает от магмы, температура 60-85оС, и там огромное количество микробов. Понять, как существует это микробное сообщество, что является субстратом - я считаю, это задача №1 ближайшего времени.

Это замечательные мои сотрудники, где-то 5 лет назад снята фотография. Аспиранты уже все стали кандидатами и все остались у нас в лаборатории. А вот слева - новые аспиранты, которые в этом году осваивали Камчатку и очень активно работают.

А вот это - такая краткая схема, которая показывает, что хемосинтез для вулканических местообитаний особенно актуален, так как там и водород, и сероводород, и метан, и аммиак имеют глубинное происхождение, а не биологическое, как во всех остальных экосистемах на Земле. Микробы, которые растут на этих субстратах, являются истинными первичными продуцентами, они являются двигателями вот этой экосистемы, чисто микробной, которая могла развиваться на древней Земле, и - теоретически - на других планетах. Особенно интересно про одноуглеролные соединения - СО, метанол, формиат, так как оказалось, что и они в вулканических местообитаниях образуются абиогенно, в результате химических превращений некоторых минералов, и тоже могут использоваться термофилами, открытыми в нашей лаборатории. Мы даже открыли новый энергетический процесс - образование водорода из формиата, который раньше считался невозможным.

В конце 1970-х - начале 1980-х гг. произошло ключевое событие, не только в микробиологии, я думаю, но и во всей биологии. Был разработан способ определения родства уровня организмов путем сравнения определенных участков их геномов. Таким образом, в микробиологии впервые была создана филогенетическая система. Филогенетическая - отражающая происхождение, кто от кого произошел. До этого систематика прокариот висела в воздухе. Вид и род - это как то еще можно было описать. А вот как их потом объединить в высшие таксоны? Ничего не получалось, и вместо дерева, как у высших организмов, получался даже не куст, получалась сетка, в которой все со всеми связаны. Считалось, что филогенетическая система вообще невозможна. И, тем не менее, она была создана Карлом Вёзе. Конечно, это стало возможным только потому, что люди научились определять генетические последовательности, поначалу с огромным трудом. Но как только научились это делать, открыли явные закономерности, и это стало сразу двигать вперед и саму систему, и дальнейший технический прогресс. Вот это первое его дерево, где помимо бактерий, есть археи, которых раньше все считали бактериями, потому что это точно такие же палочки и кокки, по внешнему виду - ничего особенного. Но по молекулярно-биологическим характеристикам они оказались так же удалены от бактерий, как и те, и другие от эукариот. Счастливейшим образом это предположение подтвердилось рядом других признаков.

Вот еще одно дерево, на котором желтым выделены термофилы, и видно, что они как раз находятся у корня дерева, хотя сам корень пока неизвестен.

Дальше начинается самое интересное. Вот схема полимеразной цепной реакции, ПЦР. Точно так же, как в чистой культуре мы размножаем искусственно одного микроба в пробирке в больших количествах, чтобы его исследовать, так и ПЦР состоит в том, что какой-то конкретный участок генома искусственно размножается и получается уже в достаточно большом препаративном количестве, когда его уже можно прочитать.

На следующем слайде показано, как ДНК расходится при нагревании, достраиваются новые цепи, потом они снова нагреваются, расходятся, достраиваются новые, и за 35 циклов вы уже получаете 68 млрд. копий, и с этим количеством уже можно работать. Таким образом характеризуется и филогенетическое положение микробов - из всего генома вырезается реперный участок, размножается и определяется нуклеотидная последовательность. Но совершенно фантастический результат это имело для микробной экологии.

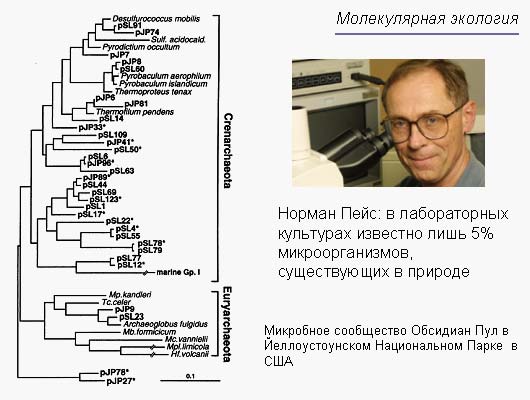

На этом слайде Норман Пейс - микробиолог, который очень много сделал в этой области, и вот филогенетическое дерево, которое получено из горячего источника Йеллоустонского национального парка. Пейс и его сотрудники с помощью ПЦР выделили из природы тот конкретный консервативный участок генома, который был выбран Вёзе как филогенетический маркер. Не из чистой культуры, как это делалось раньше, а просто выделил всю ДНК из природного материала, затем этот кусочек размножил и разделил на группы одинаковых копий. Неважно, каким образом, есть несколько способов, важно, что он их разделил, отсеквенировал - и получил картину сообщества, слепок этого сообщества. И что же обнаружилось? Вот видите это небольшое количество латинских названий - это те микробы, которых мы знаем в культуре. А остальное, некие номера и индексы - это микробы совершенно неизвестные. Одновременно, а может, и раньше, этим стали заниматься и другие исследователи, и уже в середине 90-х годов обнаружилось, что культивируемые микроорганизмы - это малая толика того, что существует в природе. И, соответственно, по свойствам тех микробов, которые у нас есть в культуре, мы не имеем права судить о природных сообществах. Это был мощный удар по классической микробиологии, а точнее - по той ее части, которая претендовала на то, чтобы быть экологией. Получилось, что мы все эти годы занимались совершенно непонятно чем, делали какие-то теоретические построения, которые, как оказалось, ничего общего не имеют с тем, что происходит на самом деле. Например, бациллы (это такая группа, палочки, образующие споры) считались главными почвенными микробами, потому что, действительно, они прекрасно растут на чашках Петри, на органической среде, и при посевах их было больше всего. А на самом деле их в почве очень мало, просто основные «игроки» не растут в лабораторных условиях.

Конечно, можно случайно выделить экологически значимого микроба. Так, например, молекулярные методы, о которых я только что говорила, показали, что в глубоководных гидротермах очень многих неких так называемых эпсилон-протеобактерий, которые являются кормом для беспозвоночных, которые там растут, но ни один известный микроб в эту группу не входил. А мы совершенно случайно выделили такого микроба, который как раз оказался представителем этой группы. Просто все искали мезофилов, а это оказался термофил. И мы назвали эту бактерию Nautilia lithotrophica , потому что она растет на водороде, восстанавливая серу, она была первым представителем вот этой вот огромной группы.

Еще один интересный пример тоже из нашей практики - это микроб, который представляет отельную филогенетическую ветвь, или филу. Мы его выделили из глубоководных гидротерм и назвали Caldithrix abissy (в переводе - горячая нить из глубин). Но на дереве есть еще маленькая веточка, это родственная бактерия, которая была обнаружена с помощью молекулярных методов в мелководных гидротермах около острова Милос в Греции, то есть даже не бактерия, а соответствующий участочек ДНК, но интересно, что их там было очень много, то есть массовый, экологически значимый вид. Мы поехали на Милос, пользуясь тем, что были на конференции в Греции, взяли пробы и выделили другого Caldithrix , теперь уже из мелководных гидротерм.

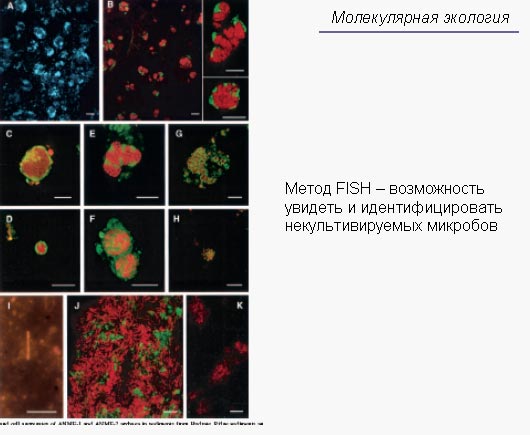

То есть бывают везения, но микробиология уже разработала методы, с помощью которых можно подобраться к этим самым «некультивирвуемым микробам». Ведь во многих случаях они некультивирвуемые только потому, что никто не подобрал правильных условий. Это вообще, конечно, похоже на увлекательный детектив. Вот мы получили какие-то молекулярные данные - и что? Как с ними быть? Как искать этого микроба, как его хотя бы увидеть? Придумали такой метод «FISH», флюоресцентная гибридизация in situ (Fluorescence in situ hybridization). Это означает, что к специфичному для какой-то группы кусочку генома прицепили флуоресцентную краску. Когда такой препарат добавляют в смешанную культуру микробов или в природную пробу, то эта краска, войдя в клетки, прицепится именно к тем микроорганизмам, у которых есть в геноме вот этот кусочек, и таким образом они выявятся из общей популяции. Их можно посчитать, можно увидеть, как они выглядят. Вот пример - анаэробное окисление метана, о котором я в самом начале говорила, там было пунктиром нарисовано окисление метана за счет восстановления сульфата или нитрата. С помощью FISH показали, что в нем участвуют метаногенные археи, которые, видимо, работают в другую строну, метан не образуют, а окисляют, и сульфатредуцирующие бактерии.

Ну, а вот это - идеальная схема молекулярно-экологического исследования. Выделяется ДНК из какого-то природного источника, потом консервативный участок генома, который у нас является филогенетическим маркером, выделяется, и с помощью пиросеквенирования - это такой процесс очень быстрого секвенирования, когда можно очень большой объем одновременно отсеквенировать, и с помощью компьютера разделить на группы, - в результате мы получаем количественное соотношение, видим, что какая-то новая группа очень многочисленна, значит, ее-то и надо пытаться получить в лабораторной культуре. Так как мы уже знаем ее этот штрих-код, этот паспорт, этот консервативный участочек, который является филогенетическим маркером, мы делаем соответствующий флуоресцентный зонд (зонд, или проба - это специфичная последовательность с привязанной к ней краской). Покрасили природную пробу, и увидели, что вот так вот выглядят эти микробы. Сделали культуры из этой же пробы и, контролируя свои действия с помощью зонда, меняя условия, получили, наконец, чистую культуру. Вот это идеальная схема, и даже и у нас в стране есть люди, которые уже так работают. То есть они выделяют именно то, что важно для этого микробного сообщества. Конечно, проблема в том, что непонятно, какой выбрать субстрат, как начать культивировать? Ты увидел, что чего-то много, ты знаешь, что это очень ценно, ты знаешь, что это интересно, но как к этому двигаться? Можно и к этому как-то подобраться.

Вот это последний слайд, это уже в XXI век мы окончательно переместились. Что делается сейчас, как формулируется главная задача? Это - связь филогении и функции. Филогения - это ответ на вопрос «кто это?» - и мы получаем ответ с помощью молекулярных методов. Функция - это ответ на вопрос «что делают?». Как подобраться к ответу на него? Во-первых, существует метагеномика - это секвенирование больших участков генома. И если там окажется какой-то функциональный ген и филогенетический маркер, тогда мы можем их связать между собой. Уже несколько крупнейших открытий сделано подобным образом. Стабильно-изотопная проба: если в филогенетических маркерах обнаруживаются стабильные изотопы, которые были даны смеси микробов в виде какого-то субстрата, значит, тоже мы связали конкретного микроба с конкретной функцией. Количественная ПЦР - эта та самая ПЦР, о которой я вам рассказывала, но в некоторой модификации она может использоваться как количественный метод. Тогда мы тоже сможем узнать, что какого-то микроба много в каких-то определенных условиях, и тоже связать с функцией. Очень важно, что сейчас уже огромные базы данных созданы, потому что каждая последовательность, природная или из какой-то культуры, отправляется в общий банк данных, и чем дальше, тем их больше, тем легче работать, потому что ты можешь найти какой-то аналог тому, что ты нашел. Уже и по функциональным генам, которые обуславливают какие-то процессы, тоже есть огромные базы, и можно таким образом понять, что это за микроб, который какую-то определенную функцию выполняет. Ну и, наконец, последнее - это секвенирование генома индивидуальной клетки, это тоже сейчас уже делается, то есть удается размножить не кусочек генома, а весь геном целиком. Тут другой вопрос - как выбрать эту клетку для секвенирования? На это тоже есть ответ, но уже не буду сейчас в это вдаваться.

В общем, я заканчиваю на оптимистической ноте: «Охота за микробами продолжается!»

Обсуждение лекции

Борис Долгин: Спасибо большое. Я бы для начала, может быть, спросил вот о чем. Не опасно ли такое разделение между микробиологией общей и медицинской? Не получается ли дублирование каких-то вещей в части методов, в части, может быть, того же самого филогенетического анализа, если они этим занимаются? И в связи с этим же. Ведь они-то, наверное, были избавлены от культа чистой культуры, хотя бы отчасти. Потому что они-то вынуждены были работать в поле человеческого организма.

(фото Н. Четвериковой)

Елизавета Бонч-Осмоловская: Нет, чистая культура - это была совершенно необходимая вещь на определенном этапе. Чистые культуры и были придуманы Кохом именно для медицинских целей.

Борис Долгин: Как инструмент?

Елизавета Бонч-Осмоловская: Да. Микроорганизм невозможно изучить, не получив его одинаковые клетки в большом количестве. Это тогда был единственный способ. Что касается того, что что-то значительное может оказаться неизвестным, я думаю, что такой опасности нет, потому что есть общие научные журналы, которые все великое выхватывают и печатают. И я не думаю, что что-то ускользнет от нас. Но мой опыт говорит о том, что совершенно разные вещи нас интересуют. Медики очень много занимаются вирулентностью, патогенностью, генетическими детерминантами патогенности и так далее. И даже таксономия там гораздо более детальная, потому что там действительно все безумно важно, и штаммовые различия имеют огромное значение. А у нас все крупными мазками, то есть совершенно в разных плоскостях работаем.

Михаил Гельфанд: Во-первых, продолжение этого вопроса. У меня как раз есть такое ощущение, что сейчас эти науки будут сливаться, потому что какое-нибудь изучение сообщества бактерий, которые живут в кишках у человека, и которых там больше, чем самого человека, - это явно уже, так сказать, по задачам медицинская микробиология, а по методам - общая.

Елизавета Бонч-Осмоловская: Да, конечно.

Михаил Гельфанд: Во-первых, я хотел сказать, просто для протокола, что не Вёзе придумал молекулярную филогенетику, а идея принадлежит, как все идеи в биологии, Крику, а первое технические воплощение - Цукеркандлю и Полингу. Вёзе просто придумал, что надо смотреть на рибосомную РНК, и что это можно и к микробам применять. Ну, это чтобы просто картинка была правильная.

Елизавета Бонч-Осмоловская: Ну, да.

Михаил Гельфанд: А содержательный вопрос и, по-моему, интересный вот какой. Вы говорили, что микробы намного проще, чем эукариоты. Но при этом у них же есть все. Во-первых, у них есть вся биохимия, которая есть у эукариот. Любая реакция, которая найдется у эукариот, рано или поздно найдется у бактерии, у которой она стянута. И по структуре тоже. Есть какие-то, я не помню, кто там с нуклеотидами, какое-то такое вроде как ядро, но не совсем. Есть бактерии, которые имеют специализацию клеток, у цианобактерий. С одной стороны, что им помешало стать эукариотами? Вот почему бактерии не стали многоклеточными, как эукариоты? Что им помешало стать сложными? Я прошу прощения, я плохо сформулировал. По частям у них как бы все есть, а такой сложности, какая есть у эукариотической клетки целиком, вроде бы все-таки нет.

Елизавета Бонч-Осмоловская: Они стали. Они превратились в многоклеточных. Они стали органеллами. Ведь считается, что митохондрии и хлоропласты - это все прокариоты, симбионты, которые потом стали органеллами эукариотной клетки. Другое дело, почему они остались в своем теперешнем состоянии? Вот это, может быть, надо спросить. Потому что они заняли свои ниши. Интересно другое, почему вот эти замечательные свойства микробов, способность, например, фиксировать азот, почему она не передалась высшим существам? Как бы хорошо они жили.

Борис Долгин: А не могла появиться просто уже после разделения?

Михаил Гельфанд: Нет, конечно, потому что у протеобактерий - это митохондрии, а фиксируют азот те же самые бактерии.

Елизавета Бонч-Осмоловская: Почему вот все эти замечательные качества, почему они все остались в мире бактерий? Мне кажется, что вот эти все многочисленные энергетические процессы, это сейчас можно воспринимать как такой музей. Вот эти все эксперименты природы или Творца. То-сё, пятое-десятое. А потом, когда нашли фотосинтез и кислородное дыхание, и уже сюда устремилась эволюция.

Борис Долгин: В сторону энергоэффективности?

Елизавета Бонч-Осмоловская: Да, потому что именно эти процессы дают достаточное количество энергии, чтобы организм был достаточно большой, и сложный, и многоклеточный.

Борис Долгин: Любимым вопросом моего коллеги Дмитрия Ицковича является: «За что вы собираетесь получить Нобелевскую премию?» Хотя бы в метафорическом смысле. Вы, ваши коллеги. Что из ваших открытий кажется вам действительно кардинальным, ключевым? Вы явно упоминали это, но как-то чуть-чуть относили на периферию, как будто бы стесняясь. Можно ли как-то подробнее?

Елизавета Бонч-Осмоловская: Я сказала об этой новой реакции, которую мы нашли. Этот процесс известен очень давно - как процесс, который микробы осуществляют, но жить за счет него не могут. Это образование водорода из формиата. Потому что во всех учебниках написано, что он не дает энергии. Есть некая величина, которой обозначается энергетический выход реакции, и она должна быть сильно отрицательной, а тут она даже чуть-чуть положительная, то есть эта реакция не может являться энергодающим процессом для живого организма. А мы нашли таких микробов, и оказалось, что реакция эта дает достаточно энергии. Там просто условия очень сильно влияют на пограничные области, где плюс-минус, и в наших условиях эта величина была достаточно отрицательна. И микробы, которых мы нашли, - это как раз гипертермофилы из глубоководных гидротерм, которые растут за счет этой реакции. Но это все-таки частные вещи. Мне бы хотелось сделать, и я мечтаю, что, может быть, это мои молодые сотрудники сделают, - мне бы хотелось найти автономное прокариотное сообщество, которое живет за счет хемосинтеза, которое не зависит от современной биосферы. А это, кстати, очень трудная задача, потому что, например, кислород в глубоководных гидротермах, где беспозвоночные живут за счет хемосинтезирующих микробов, все-таки к ним приходит с океанской водой, где он образовался в результате фотосинтеза.

Борис Долгин: А где такое могло бы сохраниться?

Елизавета Бонч-Осмоловская: Я очень надеюсь на подземные местообитания, где много микробов, и за счет чего они там живут, совершенно неизвестно. Там где нефть - это более или менее понятно, потому что там вообще очень много органического вещества, и там есть сообщества, которые на этом органическом веществе живут. Но микробные сообщества есть и там, где уже не осадочные породы, а скалы. И там тоже происходят какие-то процессы - то ли радиолиз воды, в результате чего образуется водород, который используют микробы, то ли реакции серпинтизации, о чем я говорила, в результате которых абиогенно образуются очень простые маленькие органические субстраты, за счет которых эти микробы растут. Я бы хотела найти такое сообщество и показать, что оно полноценно существует.

Борис Долгин: Что ему не нужны, в общем-то, более сложные организмы?

Елизавета Бонч-Осмоловская: Да, мы всегда в заявках на гранты так и пишем - что вот аналог древних или внеземных экосистем. Это очень хорошо работает.

Борис Долгин: А кому вы пишете заявки на грант?

Елизавета Бонч-Осмоловская: На самом деле, я всегда, когда пишу, верю довольно слабо. Но, побывав в этих подземных южноафриканских шахтах, я как-то подумала, что хорошо бы правда найти что-то подобное. Заявки куда только не пишем. Везде приходится.

Андрей Летаров: Я проникся глубоким уважением за эту последнюю фразу. Обычно пишут о какой-то угрозе, оценка угрозы колонизации Земли внеземными экосистемами такого типа. Но все-таки вопрос мой не про это. Я вспомнил, что когда я был студентом, на лекции по микробиологии рассказывали примерно следующую историю. Что некие исследователи заинтересовались устойчивостью бактерий к высоким гидростатическим давлениям. И оказалось, что наиболее устойчивых бактерий им удалось найти не в образцах из глубоководных слоев воды, а из цветочного горшка, который у них в лаборатории стоял на окне. И вопрос у меня вот какой. А как вы отнеслись бы к идее некого создания экстремофильных ниш с заранее заданными условиями и, собственно говоря, ожидания того, что там поселится кто-нибудь забавный? Вот, например, у меня есть давняя мечта поставить во дворе нашего с вами института бочку с богатой питательной средой, поместить в нее кипятильник и полгода к ней не подходить, а потом, соответственно, сделать метагеном того, что там вырастит.

Голос из зала: Любая ТЭЦ так работает.

Елизавета Бонч-Осмоловская: Наш институт как раз на задворках ТЭЦ находится, и на нас постоянно проливаются какие-то кислотные дожди. Поэтому эта бочка очень будет хорошо там функционировать. Ван-Ниль, по-моему, говорил, что все есть везде. Я вообще-то в это верю. Хотя у нас был такой проект по теплосети, в 1990-е годы, когда за все хватались, чтобы хоть немножко себя поддержать. Мы должны были понять, почему трубы в московской теплосети коррозируют, какие микробы вызывают эту коррозию. Я, конечно, очень надеялась, что мы выделим каких-то замечательных микробов. Но микробы были самые обычные, не те, которые есть в вулканических местообитаниях. А молекулярных методов, к сожалению, у нас еще не было. Может, стоит, вообще, все повторить. Конечно, интересно. Вот кстати, есть пример замечательный: мы из Курьяновской водоочистной станции взяли пробу и оттуда выделили микроба, который называется Sulfophobococcus zilligi , обитающая в Исландии гипертермофильная архея. И вдруг она обнаруживается у нас на Курьяновской станции. Откуда? Мы все время друг друга подозреваем, что что-то мы занесли из своих закромов и потом открыли заново. Но этого микроба у нас не было никогда, мы специально выписали исходный штамм для сравнения из немецкой коллекции. Так что вот, Курьяновская станция, пожалуйста.

Елена Сулимина, ассистент кафедры термодинамики РГУ Нефти и Газа им. Губкина: Я как раз в ходе диссертации изучала процессы коррозии, только с термодинамической точки зрения, и микробная коррозия - это тоже большой раздел этого процесса. Но вопрос в будущем, мы все, как вы уже заметили, мы все перешли в XXI век и сейчас мы должны думать: да, мы замечательно изучаем все в пробирках, в лаборатории, но главный вопрос, даже первая глава в диссертации - это практическое применение. То есть как мы можем использовать все эти наши достижения, если микробов используем, например, для очистки от заражения нефтепродуктами. Вот как максимально полезно для человечества, для нашей планеты их использовать, какие могут быть практические решения и предложения, если они еще и не реализованы, то вы хотя бы предлагаете?

Михаил Гельфанд: Это вас институт нефти и газа такому учит?

Елена Сулимина: Да, учит. Наши исследования, прежде всего, - думать, что, зачем и как? Что ты делаешь, зачем и нужно ли это кому-то?

Борис Долгин: А если окажется, что не нужно, что делать? Но понятно, как исследовать.

Елена Сулимина: Заходишь в патентное бюро, и это очень печально, когда видишь очень много патентов: люди сделали, а это практически не применяется.

Борис Долгин: Патент - это исключительно в прикладной науке.

Елена Сулимина: Но наша наука прикладная - и ваша тоже, я уверена, если находятся исландские микробы потом в другой какой-то станции Курьяновской.

Елизавета Бонч-Осмоловская: Наша наука абсолютно не прикладная. Мы занимаемся фундаментальной наукой, но мне всегда очень хотелось, чтобы моя работа как-то пригодилась и использовалась. И я хочу сказать вам очень важную вещь. Не нужно придумывать, куда бы девать то, что вы сделали. Нужно идти с другой стороны. Нужно, чтобы у вас был заказчик, который вам скажет: мне нужно это и это. А вы выполните эту работу. Потому что мы не знаем рынка, мы не знаем промышленности, мы не знаем их потребностей. Все что мы выдумаем, это будет что-то такое для министерства науки, может быть, это все сгодится для отчетов, но это никогда не будет применено. Мы вообще очень много сил на это положили, и очень нам хотелось, чтобы наши микробы использовались и, действительно, три или четыре фермента из наших микробов используются, все в молекулярной биологии. Потому что как раз для полимеразной цепной реакции нужны термостабильные ферменты, чтобы их можно было нагревать - и чтобы они продолжали работать. И вот две компании - одна немецкая, другая литовская - из наших микробов сделали продукты. Но мы сами ни за что бы, никогда бы в жизни этого не добились, это совершенно другая специальность.

Борис Долгин: Тут вопрос заказчика на самом деле.

Елизавета Бонч-Осмоловская: Да. И с этим в нашей стране большая проблема.

Борис Долгин: С воспитанием квалифицированного заказчика, который будет знать, кому и как это делать.

Елизавета Бонч-Осмоловская: Потому что у нас нет заказчика, у нас нет промышленности, у нас нет людей, которым такое нужно.

Голос из зала: Ну, как? В нефти и газе до фига заказчиков.

Елизавета Бонч-Осмоловская: Не знаю. Что-то они к нам пока не обращались.

Елена Сулимина: Касательно экологии, я хочу сказать, что из нашего института ребята, которые изучают экологию, постоянно приводят какие-то статьи, что есть возможность использовать, допустим, для той же экологической катастрофы в Мексиканском заливе. Огромнейшие разливы. Но бонами мы можем сто лет собирать эту нефть, которая осела. А если заселить туда целые миллиарды колоний микробов, может, они и справятся. Как те же микробы, которых вы изучаете, они живут за счет углеводородов, может быть, так и надо и предложить ребятам помочь?

(фото Н. Четвериковой)

Елизавета Бонч-Осмоловская: Это просто вопрос: какая у вас цель. У нас в институте есть компания, и они, по-моему, довольно успешны, производят препарат, который вот эти всякие нефтяные загрязнения уничтожает. Но нужно все остальное бросить и заниматься только этим, и ты тогда добьешься успеха. Это очень серьезное дело. Вот так вот, между делом, не получится. Я считаю, что мы свое дело делаем. Мы находим новых микробов, и, если говорить о прикладном значении этих новых достижений, теперь можно гены новые уже искать прямо в природе, оттуда их вытаскивать и использовать. Вот мы как раз в таком новом проекте участвуем, европейском. Так что, может быть, что-то хорошее и сделаем, потому что этот проект вместе с представителями фирм.

Елена Сулимина: И Нобелевскую премию потом?

Елизавета Бонч-Осмоловская: Нет, нет. За прикладную работу там совсем другие награды.

Борис Долгин: На самом деле это очень важный момент - о необходимости разделения труда между теми, кто непосредственно добывает новые знания, и теми, кто умеет, кто имеет некоторый взгляд для проектирования того, из каких потребностей может понадобиться что-то из нового знания. Кто будет достаточно эрудирован в этом знании, но и эрудирован в потребностях, кто может соединить их.

Алексей Гиляров, биофак МГУ: У меня, Елизавета Александровна, такой вопрос. Вот вы сказали, что только 5% микроорганизмов известно в этом сообществе. И сейчас вы наверняка знаете, что время от времени появляются статьи, где утверждается, что вообще основное разнообразие жизни видовое - это, прежде всего, микробное разнообразие. Хотя до сих пор мы учим студентов, что это все-таки в основном членистоногие, в частности, насекомые. Но поскольку тут, я думал, вообще одни биологи, а оказывается, не только биологи, поэтому я поясню, что виды - они у высших животных, у растений - это все-таки организмы, которые могут между собой скрещиваться и давать плодовитое потомство, а вот про бактерий есть известная…

Борис Долгин: Это внутри вида.

Алексей Гиляров: Внутри вида, да, конечно. То есть вид - это то, что скрещивается и дает плодовитое потомство. А есть такая статья, наверняка вам известная, не помню сейчас точно фамилий авторов, она в PNASе, в трудах американской академии была опубликована, чем бактерия вообще отличается от эукариот. Там маленькие размеры, быстро размножаются и так далее, но там есть замечательная фраза, которую я студентам тоже говорю, - это частота именно полового процесса - обмена генами. И там есть такая фраза, что с точки зрения бактерий - прокариот - эукариоты, в том числе и мы с вами - это сексуальные маньяки, склонные к инцесту. Они делают это слишком часто и со слишком близкими родственниками. Ну, а у бактерий все это не так. Вот вопрос у меня все же по поводу числа видов бактерий. И вообще, может быть, не надо говорить «вид» про бактерий. А говорить какой-нибудь «kind», и вместо species какое-то слово придумать? Спасибо.

Елизавета Бонч-Осмоловская: Но это такой важный и сложный вопрос, потому что род у бактерий, действительно, реален. А вот вид - это некоторый такой фантом, но, тем не менее, пока виды сохраняются. Есть очень четкие критерии молекулярные и рода и вида. Род основан как раз на этом филогенетическом маркере, введенным Вёзе, а вид - это уровень гомологии ДНК, который не должен превышать 70%. И это более или менее подтверждается, как правило, и фенотипическими признаками. Просто с фенотипической систематикой у бактерий всегда было очень трудно, потому что без явной иерархии признаков это ужасно субъективно. Это же не высшее существо, у которых все как-то по полочкам. А у бактерий, например, нам кажется, что очень важна автотрофия. И вдруг оказывается, что ген автотрофного роста может быть как раз перенесен от одного микроорганизма другому. И тут все так сложно, но, тем не менее, вид держится, и очень много людей выступают в защиту вида.

Михаил Гельфанд: Я не знаю, здесь место устраивать научный диспут?

Борис Долгин: Почему нет?

Михаил Гельфанд: Тогда, значит, формальное определение бактериального вида - это то у чего рибосомная РНК похожа на 97% и больше.

Елизавета Бонч-Осмоловская: Нет, неправильно.

Михаил Гельфанд: Ну, хорошо. В тех статьях, которые я читал, так было написано. Видом будем считать вот это. И с этой точки зрения… Хорошо. Если род реален, тогда откуда взялось такое колоссальное количество переименований как раз родовых названий, после того как появилась молекулярная систематика? Это первый вопрос. И второй вопрос: кишечная палочка и шигелла, которая одна Escherichia, а другая Shigella - это вроде бы разные роды, но ежу ясно, что это один вид, причем довольно близкий.

Елизавета Бонч-Осмоловская: Насчет того, что появилось очень много новых родов…

Михаил Гельфанд: Переименование, когда из рода в род перекидывают туда и обратно.

Елизавета Бонч-Осмоловская: Да. Например, почти все термофилы стали из видов отдельными родами, потому что оказалось, что термофилия - это очень важный таксономический признак.

Борис Долгин: В каком смысле оказалось ? То есть что заставило изменить представление?

Елизавета Бонч-Осмоловская: Молекулярные исследования были поддержаны фенотипом. Собственно, я считаю, что если нам верить Вёзе, и есть такой генетический маркер, то таким образом мы получаем иерархию фенотипических признаков и видим, какие важны для таксономии, а какие не важны. Что касается вида, то вид - это большая проблема: что считать одним видом, что считать разными. И это ужасно субъективно. Вот у медицинских микробиологов - там какой-нибудь другой сусбстрат использует - все - уже новый вид. Потому что для них это важно. А у нас, конечно, это не так. Но, мне кажется, что пока надо придерживаться гомологии 70%, а 16S РНК может быть и 99% и даже 99,9%, если гомология достаточно низкая.

Михаил Гельфанд: С точки зрения 70% две кишечных палочки будут, так сказать…

Елизавета Бонч-Осмоловская: Но при этом гомология должна быть меньше 70%. А насчет E . coli я думаю, что ей просто уже пора ставить памятник, и поэтому не хотят ее с какой-то Shigella объединять. Чисто такой историко-культурный феномен, я думаю.

Тимофеев, коммерческая компания: Говорят, на Венере очень плохая экосистема, там большая температура и очень кислотная среда. Ваши термофильные ацедофилы могли бы ситуацию исправить?

Борис Долгин: Плохая для кого экосистема? Для человека?

Тимофеев: Непригодная для жизни.

Борис Долгин: То есть для жизни человека. Это антропоцентрический взгляд.

Тимофеев: Я просто читал, слышал о том, что есть какие-то планы, да и вообще в целом, что бактерии могут изменять среду, в том числе и наш кислород, который в нашей атмосфере изначально является продуктом жизнедеятельности бактерий. Может, можно как-то изменить?

Елизавета Бонч-Осмоловская: Это, наверное, имеются в виду цианобактерии. Это прокариоты, но у которых кислородный фотосинтез. Да, я один раз участвовала в таком безумном проекте по организации жизни на Венере, который был очень щедро оплачен какими-то людьми, которые собирались туда переселяться.

Борис Долгин: А что получилось в результате?

Елизавета Бонч-Осмоловская: Мы предложили, что там будет летать такой плавающий остров, на котором будут находиться микробы, которые будут восстанавливать серную кислоту, там облака из серной кислоты. А цианобактерии, кажется, будут этот сероводород окислять. Насколько я понимаю, проблема на Венере в том, что там нет воды, там очень мало воды. Там почему-то водород улетел. А на Земле водород оказался связанным в воду, и потом этот водород идет в органическое вещество, и кислород освобождается, а на Венере неоткуда взять водород для органического вещества. Но как-то мы вышли из положения. Мы им все придумали. Так что ждите.

Евгений Лысенко: Немножко вернусь в вопросик по прокариотам и эукариотам. Такой, может быть, немножко наивный вопрос, но некоторое время назад засел у меня в голове, можете ли вы на него ответить? Если бы цианобактерии не изобрели фотосинтез в том виде, в каком они его изобрели, мог бы существовать весь нынешний очень сложный мир эукариотических организмов?

Елизавета Бонч-Осмоловская: Я думаю, что нет. Потому что, видите, все-таки эволюция пошла. Иначе те все тупиковые ветки продолжали бы как-то развиваться, но этого не произошло. И это не потому, что их вытеснили эукариоты с кислородным дыханием, места всем хватило бы, но, тем не менее, этого не произошло. Энергии недостаточно. Они только себя поддерживают в своем таком очень примитивном состоянии. Так что спасибо цианобактериям, что они нам надышали кислорода.

Андрей Летаров: Можно не столько вопрос, сколько некоторую реплику?

Борис Долгин: Можно.

Андрей Летаров: Перед тем как ее произнести, я опять-таки из соображений уважения к нашим далеким предкам, я имею в виду, конечно, не бактерий, а коллег, которые работали в прошлой эпохе, хотел отметить два маленьких замечания. На самом деле Сергей Николаевич Виноградский не открыл Beggiatoa , ее описали в XVIII веке, к сожалению, не помню имени автора. Может быть, Эринберг .

Елизавета Бонч-Осмоловская: Но хемосинтез-то он открыл.

Андрей Летаров: Хемосинтез, безусловно, он. Но саму бактерию он не открывал. Ровно как и нитрификацию, этот процесс использовался для наработки селитры в военных целях значительно раньше, чем он родился. Хотя, конечно, возбудителя описал он. Это так, к слову. А собственно замечание, которое я хотел сделать: у меня есть ощущение, что в реальности микробиология в нашем веке, в XXI веке, будет развиваться не совсем в том ключе, который описала Елизавета Александровна. То есть и в этом тоже, конечно, но, по моему ощущению, исследование бактерий в сообществах - это направление станет важным. Но, тем не менее, некой боковой ветвью развития, так сказать, мейнстримом микробиологии, если иметь в виду под мейнстримом ту область, в которой работает большая часть ученых микробиологов и потребляется большая часть ресурсов, выделяемых на эти исследования. В реальности мне кажется, что следует, наоборот, ждать сближения медицинской, общей и всех прочих видов микробиологии. Осознание того, что бактерии на самом деле устроены не настолько просто. По этому поводу сейчас появляется очень много совершенно ошеломляющих данных. И, на мой взгляд, установление цепочек от того, как устроена клетка, к тому, что происходит с ней в сообществе, будет источником наиболее красивых картинок, о которых лет через 30, возможно, кто-то будет рассказывать в лектории «Полит.ру», если этот проект просуществует так долго.

Борис Долгин: Надеемся.

Андрей Летаров: Например, если мы обратимся к микроорганизмам, о которых вы говорили, среди любимых вами архей, например, есть микроорганизмы, которые имеют вид квадратиков, очень было бы любопытно, например, услышать объяснения того, каким образом они узнают, где у них углы и каким образом отмеряют, прямые углы или не прямые. Это вопрос, на который можно найти совершенно четкий и рациональный ответ. И это может иметь довольно существенные экологические последствия, потому что если у какого-то штамма этих бактерий что-то с этим механизмом не так, они, естественно, будут образовывать другие слои и, может быть, иначе жить под своим солнцем. И тут-то, по всей видимости, выяснится, что и в свободноживущих сообществах, а не только связанных с животными, человеком, штаммовые различия могут быть важными, но не для того, чтобы выяснить, что употребляет бактерия, что выделяет, а, например, чтобы выяснить, к каким именно частицам, скажем, почвенных минералов она будет липнуть. Или как будет взаимодействовать с другими компонентами каких-нибудь бактериальных факторов.

Елизавета Бонч-Осмоловская: Я думаю, все это будет определяться тем, что является вашим предметом исследования. Если ваш предмет клетка - это одно. Если ваш предмет - сообщество - это другое. Если ваш предмет - биоценоз - это третье. Это очень-очень важно - сформулировать свою задачу. К тому, что вы сказали о том, что наука пойдет по исследованию каких-то сложных взаимодействий, я могу еще более яркий пример привести: оказывается, микроорганизмы передают друг другу электроны, с помощью таких «проводов», которые они специально для этого выращивают. И они функционируют фактически как биологические донор и акцептор. Соответственно, они могут передавать электроны и на катод, и принимать их с анода. Этим всем сейчас очень активно занимаются. Но я думаю, все возможно. Нет, меня другое интересует. Один академик недавно сказал, что такой науки, как микробиология, больше не существует.

Борис Долгин: В каком смысле?

Елизавета Бонч-Осмоловская: В таком, что она практически перестала существовать, так как молекулярная биология даст ответы на все вопросы. Это меня, конечно, очень разволновало. Другое впечатление - на конференции, на которой я была, человек рассказывал о секвенировании генома индивидуальной клетки. И он начал свой рассказ с такой фразы: «must of microorganisms existing in nature wouldn’t and shouldn’t be isolated», - то есть, что большая часть микробов, существующих в природе, не будут выделены и не должны быть выделены в чистую культуру. Существует очень большая часть сообщества микробиологов, которая считает, что чистая культура - это лабораторный артефакт, достаточно с ним повозились, достаточно поразвлеклись, хватит, теперь нужно заниматься делом. И это такая, конечно, вещь популярная и довольно широко распространяющаяся. Денег сейчас уже не дают на Западе на выделение чистых культур.

Вопрос из зала: Это очевидное совершенно утверждение, потому что видов бактерий в любом определении больше, чем живущих на земле людей, скорее всего. Поэтому чисто физически их всех невозможно в чистую культуру выделить.

Елизавета Бонч-Осмоловская: Конечно, тем более, китайцы взялись за дело, и теперь журнал, где описываются новые таксоны, стал журналом китайской микробиологии. Я всегда считала, и своим молодым сотрудникам говорю, которые, конечно, одержимы всякими честолюбивыми идеями что-то новое описать: главное - это новый фенотип, все-таки, надо искать, надо искать новые процессы.

Александр: Хотел узнать, вы рассказывали про замечательный механизм сероводородной реакции, которая не дает энергии, только потребляет. И получается, что микроорганизм, который осуществляет эту реакцию, живет в сообществе микроорганизмов, чтобы результирующая энергия, то есть комплекс этих организмов, была положительной, ну то есть продолжалась жизнь и они бы реплицировались. Так вопрос: является ли это, по вашему мнению, хорошим подтверждением механизма групповой селекции, если, собственно, один микроорганизм является убыточным, но в рамках комплекса организмов он как раз позволяет выживать? И еще одно замечание, уточнение. Экстремофилы, как вы сказали, находятся на глубинах океана, в глубоких слоях земли, ближе, под корой, глубже и до них, собственно альфа-излучение добирается, то есть ионизирующее излучение из космоса добирается тяжело. И что собственно движет их эволюцией? Второй вопрос. И последний вопрос. С получением новой информации об экстремофилах, полученной в последние годы, гипотеза активной и пассивной панспермии - увеличивается ли ее вес? Как вы считаете, имеет ли эта идея вес больший в свете новой информации? Спасибо.

Елизавета Бонч-Осмоловская: На первый вопрос я скажу: конечно, да. И существуют такие пары микробов, которые невозможно разделить, и они только за счет этих реакций и живут, и фактически это уже к многоклеточному организму приближается. Я думаю, таких примеров еще больше, просто только сейчас мы начинаем к ним подбираться. На второй вопрос насчет мутагенеза, нет, экстремофилы совершенно не обязательно живут в глубинах земли, они в самых разных местах живут, и спонтанные мутации происходят и сами по себе. И потом происходит обмен генетическим материалом. Ну а, кроме того, эволюция - очень медленный процесс. Они эволюционировали 4 млрд. лет до теперешнего момента, поэтому это все, наверное, очень трудно смоделировать. Насчет панспермии - я знаю, что экстремофилы необыкновенно устойчивы к холодной температуре, гипертермофилы, например, устойчивы к высушиванию тоже. Но устойчивых микробов много, так что этот вопрос периодически возникает, но доказательств пока никаких нет.

Вопрос из зала: Скажите, пожалуйста, появятся ли новые микробы в Большом андронном коллайдере? Как вы считаете?

Елизавета Бонч-Осмоловская: Ну, они, конечно, из ничего появиться не могут. Можно так вопрос поставить: что произойдет с микробами, которые туда попали, будут ли они как-то быстро-быстро эволюционировать? Вообще, эволюция в таких условиях может довольно быстро идти. Но это новое свойство должно закрепиться все-таки, микробы должны размножиться, и им для этого нужна, как минимум, вода. Я не знаю как там с водой в коллайдере. Я подозреваю, что ее там нет, среды для микробов. Так что, может, там какая-то мутация и произойдет, но он не сможет создать какую-то линию. Останется так. Не знаю.

Лев Московкин: Спасибо. У меня такие дилетантские вопросы, типа андронного коллайдера. Меня просили узнать, могут ли анаэробы жить в древесине? Что-то там такое нашли. И своей шахтой вы мне напомнили старую идею, может, она дурацкая, о том, что золото - биолит, это вообще возможно? То есть золото металлическое образовалось в некоторых случаях посредством каких-то бактерий. Я такое слышал. Сам я в это не очень верю. И еще такой вопрос, консервативные компоненты понятно, а оперативный и горизонтальный перенос - это везде за счет плазмид, или какие-то другие еще есть механизмы, есть ли какие-то чужие признаки типа лекарственной устойчивости, к вам попадали? Спасибо.

Елизавета Бонч-Осмоловская: Первый вопрос был про анаэробов в древесине - конечно. Конечно, да. Я поняла смысл этого вопроса. Древесина - это целлюлоза, в которой присутствует еще лигнин, и лигнин очень плохо разлагается в анаэробных условиях. Вы знаете, что бывает, например, мореный дуб, все то, что попадает в анаэробные условия под водой, оно хранится. Но, конечно, сейчас это задача №1 - найти микроба, который будет анаэробно разлагать древесину и производить из нее этанол - биотопливо. Но в целом, я думаю, что поскольку наш практический опыт говорит, что в анаэробных условиях древесина не разлагается, такие микробов если и есть, то их очень мало, и действуют они очень медленно. Насчет золота. Микробы не могут элементы превращать один в другой. Они только могут, допустим, золото извлечь из руды. Каким образом? Эта технология была разработана в нашем институте, и сейчас завод работает на этой технологии, на золоторудном месторождении. Золото вкраплено в руду, руда состоит из сульфида. Микробы окисляют этот сульфид, и золото выходит в раствор. А потом из этого раствора золото добывают. То есть из очень бедной золотом руды, таким образом, его удается извлечь.

Борис Долгин: С какими-то еще рудами такое возможно?

Елизавета Бонч-Осмоловская: Да, да. Это называется «микробное выщелачивание», и оно вовсю используется. Это такой практический процесс - медь и железо, все так получают, то есть бедные руды таким образом используют. Ну и насчет латерального переноса, тут я, конечно, большой профан, но мне кажется, фаги переносят генетический материал. Или это то же самое, что плазмиды?

Андрей Летаров: Есть несколько этих видов. На самом деле классически считается, что существует три основных пути переноса - это с помощью такого прямого аналога полового процесса, который может быть зависим и от плазмидных генов и от хромосомных. Соответственно, за счет прямого переноса кусочков ДНК, так называемая трансформация, так передается, как правило…

Елизавета Бонч-Осмоловская: Конъюгация какая-то есть.

Андрей Летаров: Конъюгация определяется либо плазмидными генами, либо не плазмидными. Плазмидных больше, но тут бывают разные варианты. Соответственно, с помощью трансформации у некоторых видов, то есть поглощение ДНК из других резервных клеток прямо со среды. Не многие виды к этому способны, но те, которые способны, переносят так не плазмиды, а просто кусочки геномной ДНК. И, наконец, с помощью вирусов, фагов, возможен перенос так называемой трансдукции. Это зависит от специфики вопроса. Вкратце так.

Борис Долгин: Большое спасибо, Елизавета Александровна.

Елизавета Бонч-Осмоловская: Большое спасибо всем.