Что общего у человека с дрожжами?

Роджер Корнберг (Roger Kornberg) - профессор Стэндфордского университета (США). В 2006 году он стал лауреатом Нобелевской премии по химии. Он мог бы стать и лауреатом премии по физиологии или премии по физике - в то время, когда были учреждены эти номинации, никто не предполагал, что грань между науками исчезнет. Награда была присуждена «за исследование молекулярных основ транскрипции эукариот» - за воссоздание структуры молекул, которые осуществляют перенос информации с ДНК на РНК у всех ядерных организмов, например у человека и дрожжей. В четверг, 14 октября, мистер Корнберг выступил в МГУ с лекцией о своей работе.

Зачем переносить информацию с ДНК на РНК? Для того чтобы было проще понять важность исследований Корнберга, нужно вспомнить, как происходит реализация генетической информации.

С точки зрения молекулярного биолога, который видит мир увеличенным в миллион раз, мы все состоим из длинных нитей, похожих на спагетти или на мочалку. В этом волокнистом мире происходит бурная деятельность. Спираль, опутанная вокруг небольших комочков ниток, раскручивается, вокруг неё заплетается клубок, к этой конструкции подкатываются ещё пять катушек, огромная гора ниток переходит от противоположного края спирали к тому, который опутан клубком, и вся эта конструкция из нитей, содрогаясь и поскрипывая, начинает строить ещё одну нить. Именно это называется жизнью.

Самые известные нити - это ДНК и белки. Дезоксирибонуклеиновая кислота отвечает за хранение информации, можно назвать её текстом или инструкцией. Последовательность её нуклеотидов - ген - однозначно определяет, какой именно белок будет построен. А белки, длинные свёрнутые нити из аминокислот, осуществляют абсолютно все процессы во всех клетках: прямо сейчас белки мышц позволяют двигать курсор, белки сетчатки - видеть буквы, белки мембран нервных клеток - понимать, что написано, а белки митохондрий тем временем перерабатывают еду и кислород, чтобы обеспечить энергией все эти процессы.

Но информация, записанная в ДНК, не может использоваться для синтеза белка непосредственно. Инструкция должна быть сначала переписана на посредник - РНК, рибонуклеиновую кислоту. Именно эта небольшая нить выйдет из ядра клетки, в котором надёжно спрятаны гены, в цитоплазму, где можно строить что угодно, не опасаясь повредить этим базу данных. Этот процесс переписывания называется транскрипцией.

РНК - недооценённая молекула, она почти неизвестна широкой общественности, но, скорее всего, именно молекулы рибонуклеиновой кислоты, способные и хранить информацию, и осуществлять активные действия, были первыми полимерами первого живого - до тех пор, пока не передали ДНК и белкам часть своих функций.

Абсолютно все процессы, происходящие в клетке - рост, движение, дыхание, дифференциация, старение, - возможны благодаря непрерывному синтезу белков. Он, в свою очередь, возможен благодаря существованию РНК, которая вынесла из ядра информацию о будущей структуре белка. РНК возникает в результате деятельности фермента под названием РНК-полимераза, который прочитал последовательность нуклеотидов в гене и переписал её на другой носитель. РНК-полимеразу, а также множество других белков, участвующих в транскрипции, изучил Роджер Корнберг.

Особенно важен для современной биологии тот факт, что Корнберг изучал именно транскрипцию эукариот - живых существ, у которых процессы синтеза РНК и синтеза белка разделены в пространстве и отгорожены друг от друга ядерной оболочкой. К эукариотам относятся простейшие (амёбы, инфузории и т.д.), грибы, растения и животные. Процесс синтеза РНК у них намного сложнее, чем у бактерий, в нём участвует намного больше веществ. Но сегодня, благодаря работе Корнберга, человечество знает о процессе транскрипции очень много. Самые важные белки уже пересчитаны, поименованы и изучены до последнего атома.

Корнберг начинает свою лекцию в МГУ со слайда с благодарностями. Там перечислены имена нескольких десятков учёных, изучавших транскрипцию у эукариот. Кажется, со времени нобелевской лекции список стал ещё длиннее. Рассказывая об исследовании РНК-полимеразы, Корнберг ссылается на своих коллег через каждые два предложения. Он придаёт большое значение тому, чтобы объяснить аудитории, что современные научные открытия - это всегда результат усилий многих людей и многих лабораторий. Но Нобелевский комитет неслучайно выбрал среди десятков специалистов именно Корнберга: очень многие вещи, вошедшие теперь в учебники, были впервые описаны в его работах.

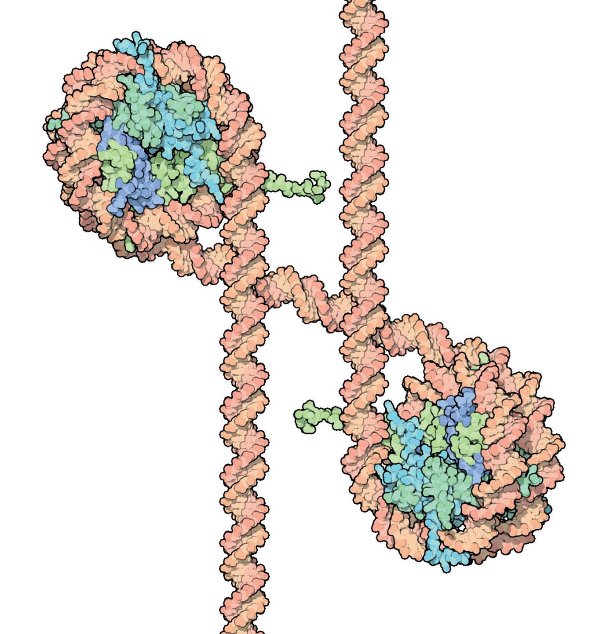

Трудности транскрипции начинаются с того, что ДНК очень плотно упакована. Размер ядра клетки - несколько микрометров, а длина ДНК в каждой клетке измеряется метрами. В 70-е годы Корнберг исследовал первый уровень укладки ДНК. Он описал нуклеосомы - структуры из белков-гистонов, вокруг которых обмотана двойная спираль ДНК. Выяснилось, что при такой пространственной организации (а клетка постоянно хранит свою наследственную информацию именно так) никакого считывания не происходит и не может происходить ни в клетке, ни в пробирке. Это и привело к вопросу о том, какие же факторы отделяют ДНК от гистонов, что за позитивные регуляторные механизмы делают возможным процесс транскрипции, в котором клетка нуждается ежесекундно. Из этого вопроса выросли другие, а для их решения потребовалась разработка новых методов, которые потом стали применяться в разных областях науки.

Исследования пространственной организации ДНК активно продолжаются и сегодня, в том числе в лаборатории самого Корнберга. Доказано, что нуклеосомы - это очень мобильные структуры и в клетке существует множество белков, которые могут их разбирать, сдвигать, не давать им образовываться и просто модифицировать химическую структуру гистонов таким образом, чтобы ДНК была намотана на них более или менее плотно. Но главный объект научных интересов Корнберга - сам процесс синтеза РНК по заложенной в ДНК инструкции и белки, отвечающие за него.

Самый главный белок - тот, который занимается присоединением новых нуклеотидов к формирующейся молекуле РНК, - называется РНК-полимеразой. Она была открыта в 1960 году Сэмом Вайссом и Джерардом Хурвицем. Интересно, что за год до этого Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие механизмов биологического синтеза РНК и ДНК получили Северо Очоа и Артур Корнберг (отец Роджера Корнберга) - их научный вклад был очень значительным, но то вещество, которое они принимали за РНК-полимеразу, позже оказалось другим ферментом.

У бактерий существует одна РНК-полимераза для синтеза всех типов РНК. У высших организмов есть разные ферменты для синтеза рибосомной РНК, транспортной РНК, матричной РНК. Белки строятся на основе нуклеотидной последовательности матричной, или информационной РНК. Её созданием занимается фермент, который называется РНК-полимераза типа II. Именно этот фермент изучал Роджер Корнберг.

Лектор поясняет: в 80-е годы исследованием полимеразы и других транскрипционных белков занимались параллельно три лаборатории. Все они работали с очищенной от гистонов ДНК, транскрипцию которой воссоздавали в пробирке. Роберт Родер (Robert Roeder) работал с человеческими клетками (бессмертной линией HeLa), Рональд и Джоан Канавей (Ronald & Joan Conaway) - с клетками крысы, а лаборатория Корнберга в Стэндфордском университете - с дрожжами. Эти работы позволили подтвердить, что процесс транскрипции принципиально одинаков у разных видов эукариот. Наибольших успехов в определении структуры и функции белков транскрипционного комплекса удалось добиться Корнбергу.

«Десять лет, 10 тысяч литров дрожжей и один аспирант» понадобились для того, чтобы выделить из дрожжей несколько граммов белков и изучить их строение.

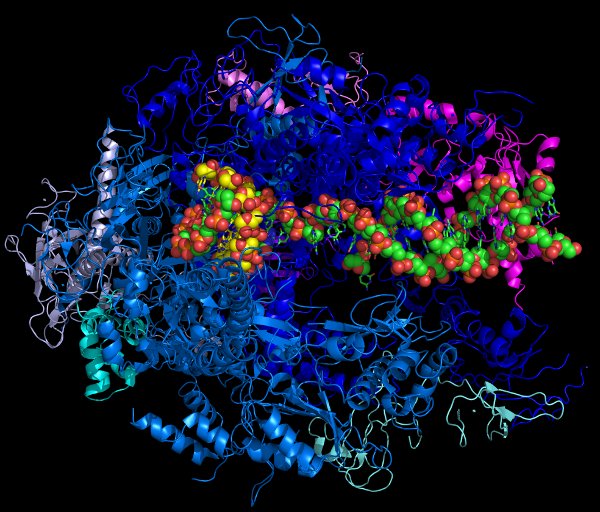

Самые важные составляющие транскрипционного комплекса - это сама РНК-полимераза и пять белков-помощников (главные факторы транскрипции - TFIIB, D, E, F и H-фактор). Полимераза расплетает двойную спираль ДНК, строит РНК и заплетает ДНК обратно. Но без главных факторов транскрипции она не способна узнать промотор (участок гена, с которого должен начинаться синтез) и начать транскрипцию.

Кроме того, существует огромное количество молекул, регулирующих транскрипцию, то есть определяющих, какие именно белки будет строить клетка. Самый важный белковый комплекс, вовлечённый в этот процесс, Корнберг назвал Медиатором (это слово пишется с прописной буквы не только из уважения, но и для того, чтобы не путать с медиаторами - любыми молекулами-посредниками). Медиатор передаёт полимеразе сигнал от энхансера, а энхансер - это участок ДНК (иногда сильно удалённый от того места, где идёт транскрипция), который может воспринимать сигналы о нуждах клетки (через транскрипционные факторы) и усиливать синтез гена или группы генов. По-видимому, это не единственная функция Медиатора: уже доказано, что он участвует в транскрипции во всех случаях.

В процессе изучения транскрипционного комплекса были разработаны новые методики для определения строения белков. Корнберг и его команда выращивали двухмерные белковые кристаллы на липидных мембранах, чтобы изучать их под микроскопом, и создавали трёхмерные кристаллы для рентгеноструктурного анализа. Эти данные позволили воссоздать строение огромных белковых комплексов с точностью до атома, а такие точные знания о строении позволяют смоделировать взаимодействие между ДНК, РНК и белками и понять, какая функциональная группа отвечает за присоединение правильного нуклеотида, а какая - за стабилизацию расплетённой ДНК. Корнберг - человек, который знает, как устроена живая материя. Потому что синтез белка - это процесс, благодаря которому существуют абсолютно все возможности живых систем: от движения псевдоподии амёбы и до способности исследовать строение РНК-полимеразы.

Лекция нобелевского лауреата подходит к концу, аудитория притихла -

биологи подавлены величием лектора, а все остальные подавлены молекулярной биологией.

Но главные вопросы всё ещё остаются без ответа: каков же практический выход от этих сложнейших исследований? Известно ли сегодня что-нибудь о заболеваниях, связанных с конкретными мутациями в генах, кодирующих транскрипционные факторы? Существует ли, например, какая-то связь между нарушениями транскрипции и развитием рака?

Роджер Корнберг охотно раздавал автографы студентам МГУ - и биофаковцам, подавленным величием лектора, и всем остальным, подавленным молекулярной биологией

Роджер Корнберг охотно раздавал автографы студентам МГУ - и биофаковцам, подавленным величием лектора, и всем остальным, подавленным молекулярной биологией

Роджер Корнберг подробно отвечает:

- Сегодня известно много мутаций, влияющих на транскрипцию, и даже известны проявления таких мутаций. Это может приводить, например, к заболеваниям кожи, связанным с аутоиммунными реакциями. Больше всего мутаций известно для фактора H. Они вызывают расстройство, проявляющееся как повышенная чувствительность ко многим факторам. Но здесь другой механизм развития болезни: фактор Н участвует не только в транскрипции, но и в восстановлении ДНК в случае повреждений. Если он не работает, увеличивается скорость накопления мутаций, особенно при воздействии каких-то негативных факторов. Другой пример - существует много мутаций Медиатора. И они ассоциированы с раком. Это неудивительно. Медиатор - это регулирующая система. Это значит, что человек с мутацией Медиатора предрасположен к неправильной работе генов. Есть много других примеров.

Открытие и изучение молекул, лежащих в основе заболеваний, означает и возможность разработки лечения. Один из возможных путей - поиск небольших молекул, которые смогут использоваться как лекарства, влиять на мутантный белок и изменять его работу. Эта область может развиваться, потому что мы знаем природу транскрипции и знаем много веществ, которые могут на неё влиять. Если мы знаем, как транскрипция работает, нам под силу представить, что может на неё влиять. Альтернативный путь - это создание таких молекул, которые будут исправлять нарушение. Это, вероятно, будут наноструктуры. Это может работать. Информация, которой мы располагаем, всё ещё неполна, но этот вопрос имеет право на существование. Я думаю, что однажды это будет сделано.